Un pueblo vive a oscuras frente a la planta solar más grande de Perú

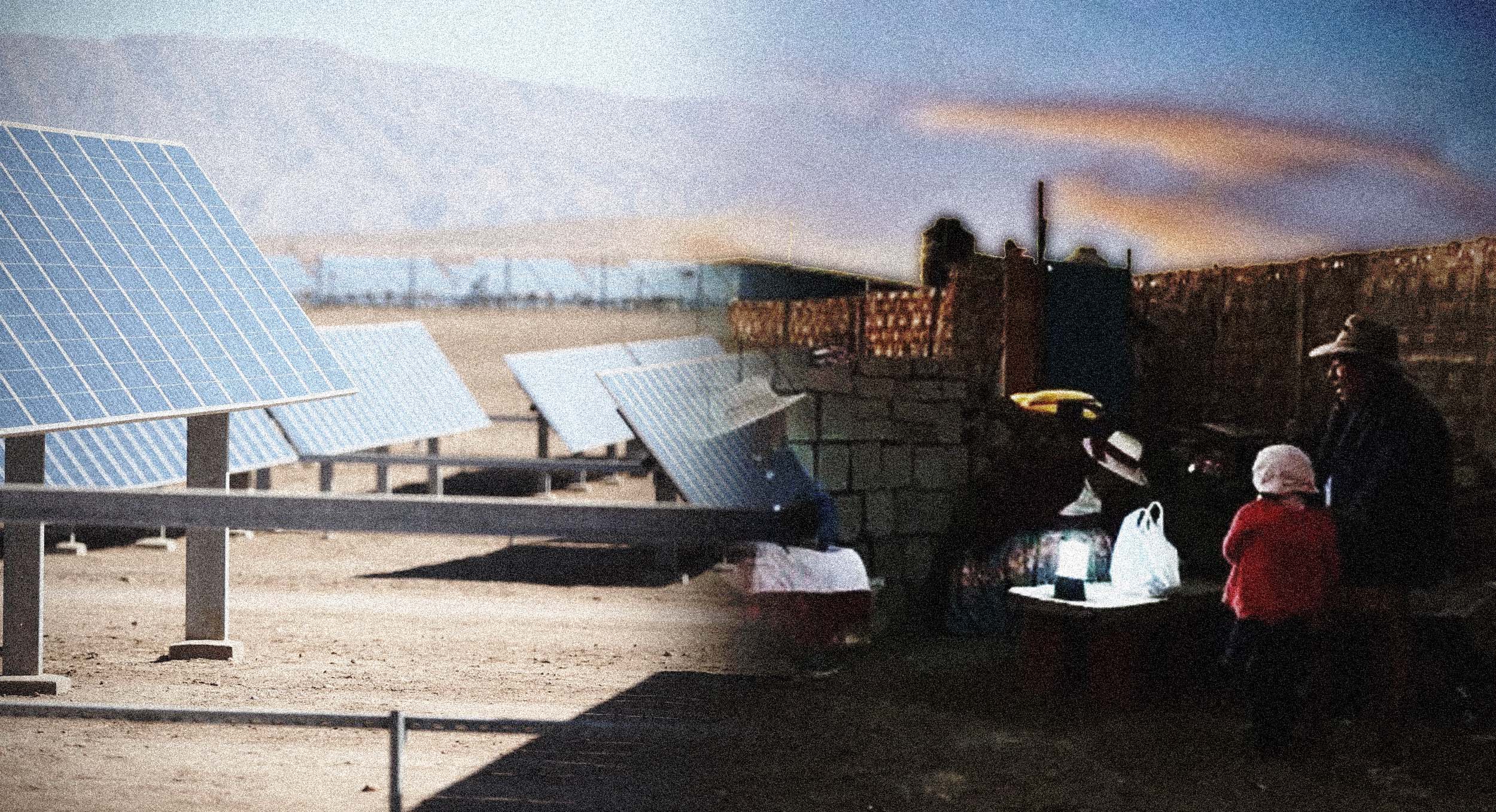

En Pampa Clemesí, un pequeño poblado de 150 habitantes en la región de Moquegua, la paradoja es evidente: la población sigue viviendo sin electricidad, pese a que a menos de un kilómetro de distancia se levanta “Rubí”, la planta solar más grande del Perú y una de las mayores de América Latina. Según relató BBC News Mundo, las luces que ve Rosa Chamami —una vecina de la zona— cada mañana al amanecer no provienen de un interruptor, sino de las chispas de un fogón improvisado alimentado con cartón reciclado de las cajas que transportaron los paneles solares.

La planta solar “Rubí” fue licitada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en 2015, y el contrato de concesión a Enel Green Power se firmó en 2016, con una inversión total de más de US$165 millones. Entre 2018 y 2024, en “Rubí” y su planta vecina, “Clemesí” —operada por Orygen con una inversión total de US$78 millones—, se instalaron más de 800 mil paneles solares capaces de generar 440 GWh, energía suficiente para abastecer a 351 mil hogares peruanos. Sin embargo, ni una de las casas de Pampa Clemesí recibe esa electricidad. Algunos vecinos poseen pequeños paneles donados por la empresa Orygen, pero sin baterías ni conversores, lo que hace que su uso sea limitado.

La compañía Orygen asegura que ha cumplido su parte del compromiso: construir una línea exclusiva para el pueblo, instalar 53 torres y tender cuatro kilómetros de cableado subterráneo, con una inversión cercana a los US$800 mil. Según su director en Perú, Marco Fragale, ahora corresponde al Minem ejecutar la electrificación casa por casa, tarea que requiere apenas dos kilómetros de tendido. Las obras debían iniciar en marzo, pero los vecinos aseguran que no hay avances.

Para la Asociación de Contribuyentes del Perú, la solución a esta situación no radica en imponer más cargas sociales y económicas a la empresa privada, sino en exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el acceso a servicios básicos para toda la población, especialmente cuando cuenta con recursos provenientes de la misma inversión. Su directora, la economista Camila Costa, explica que la situación de Pampa Clemesí no es solo un olvido circunstancial, sino el reflejo de una falla estructural en las políticas públicas de concesiones energéticas: “se prioriza la maximización de generación y la eficiencia técnica, pero se omite la integración inmediata de las comunidades de la zona de influencia”, señala la especialista. Agrega que las licitaciones deben incluir cláusulas concretas y exigibles tanto para el privado como para el Estado.

La ironía es que Moquegua es conocida como la “capital del sol”, con más de 3 mil 200 horas de radiación solar al año, una de las más altas del planeta. Esa energía mueve turbinas y llena redes eléctricas a miles de kilómetros, pero deja a Pampa Clemesí invisible en la oscuridad. Por la noche, sus calles polvorientas solo se iluminan con débiles linternas, mientras al fondo brillan las luces de la subestación de Rubí, relata el informe periodístico.

Desde la perspectiva de ACP, Costa sostiene que el contrato de licitación de Rubí pudo haber incluido herramientas como Obras por Impuestos para financiar microrredes solares completas —paneles, baterías y conversores—, o acuerdos formales con el Estado para integrar a la comunidad en los programas nacionales de electrificación rural. Lo importante, recalca, es que la obligación sea clara, medible y ejecutada en paralelo a la puesta en operación de la planta, evitando que casos como este se repitan.

Vivir sin electricidad implica mucho más que no tener luz. Como explicó el corresponsal de la BBC News Mundo, Alejandro Millán Valencia, la falta de refrigeración obliga a consumir alimentos el mismo día, y la cocina depende de leña o gas. Conseguir víveres frescos implica viajar más de 40 minutos hasta Moquegua, algo que pocos pueden costear con frecuencia. Además, el pueblo carece de acueducto, alcantarillado y recolección de basura; el agua llega en cisternas a precios hasta seis veces superiores a un suministro regular.

La directora de ACP recuerda que este no es un problema aislado: “algo similar ocurrió con la masificación del gas de Camisea, que llevó energía a ciudades lejanas pero dejó sin acceso a las comunidades cercanas al yacimiento”, apuntó. A su juicio, las concesiones deben diseñarse para que la infraestructura energética no solo exporte electricidad o gas, sino que también genere bienestar inmediato en su entorno. Con este enfoque, dijo, todos ganan: “el país convierte la inversión privada en motor de desarrollo, la empresa asegura su licencia social y reputación, y Pampa Clemesí deja de vivir en la sombra de la planta solar más grande del Perú”, remarcó Costa.

La historia de Pampa Clemesí está ligada a las migraciones de los años 70, cuando familias de Puno llegaron con la esperanza de cultivar estas tierras tras la reforma agraria. Décadas después, la agricultura sigue limitada por la falta de agua y servicios básicos. La pandemia redujo la población de 500 a menos de 200 habitantes, pero quienes se quedaron insisten en resistir. “Si hubiera electricidad, todos volverían”, afirma Pedro Chará, uno de los pobladores más antiguos.

Mientras las autoridades prometen ampliar la cobertura rural —del 86% actual al 96% en 2026—, la planta de Rubí continúa produciendo energía para miles de hogares peruanos, pero no para el pequeño asentamiento que vive frente a sus paneles. Para los vecinos, la espera se mide en atardeceres: cada día el sol se oculta, las sombras toman el pueblo, y solo resta esperar a que algún día la luz llegue.

Aun así, Rosa Chamami encuentra una razón para quedarse. “Por el sol”, dice. “Acá siempre tenemos el sol”. Un recurso abundante que, irónicamente, todavía no ilumina su casa.

La Asociación de Contribuyentes insiste en que casos como Pampa Clemesí no deben repetirse: en lugar de trasladar al sector privado responsabilidades que no le corresponden, el verdadero desafío está en que el Estado asuma, sin excusas, su obligación. Más aún, cuando dispone de recursos derivados de la inversión que, en teoría, deberían traducirse en bienestar y desarrollo, pero que en la práctica parecen extraviarse en la ruta entre el presupuesto y la realidad.